换季警报:带状疱疹乘虚而入

免疫力是第一道防线

作者:本站

时间:2025-10-15 15:11:00

点击数:

542

近期,天气逐渐转凉,在医院门诊里总能看到不少捂着腰、摸着脖子、眉头紧锁的患者,他们焦急地向医生询问:“医生,我这儿疼得像被刀割一样,还冒出一串红疙瘩,是不是冻出什么毛病了?”其实,这“锅”冷空气可不背——带状疱疹才是背后的“真凶”。作为一种由病毒引发的急性感染性皮肤病,它尤其喜欢在人体免疫力下降时“趁虚而入”。本期,让我们跟随荆州市荆州区皮肤病防治院门诊部主任张玲,一起拆解这场“免疫攻防战”。

张玲主任介绍,带状疱疹的发病过程可看作一场病毒与免疫力的“拉锯战”,其发展可分为潜伏期、活动期、后遗症期三个阶段,每个阶段都与免疫力状态密切相关。

初次感染病毒时,病毒会通过呼吸道进入人体,引发发热、皮疹等轻微症状。但病毒并不会被彻底清除,而是像“狡猾的间谍”一样,沿着神经末梢潜入脊髓或颅神经的神经节中“休眠”,形成长期潜伏。

关键点:潜伏期可能持续数年甚至数十年,期间患者无任何症状,但病毒始终“蛰伏”在神经节内,等待免疫力下降的“时机”。

第二阶段:活动期——“免疫崩塌后的反攻”

当人体免疫力因年龄增长、疾病、疲劳、压力或季节变化(如秋冬寒冷刺激)而下降时,潜伏的病毒会迅速“苏醒”,开始大量复制并沿神经纤维向皮肤迁移。这一阶段,患者会经历以下典型表现:

前驱症状(发病前1—5天):局部皮肤出现灼热感、刺痛或麻木,类似“针扎”“电击”或“蚂蚁爬”,但表面无皮疹。

可能伴随低热、乏力、头痛等全身症状。

皮疹期(发病后3—5天):病毒沿单侧神经分布(如胸背部、腰部、头面部),形成红斑、水疱,呈“条带状”排列,伴剧烈疼痛。

第三阶段:后遗症期——“神经的持久伤”

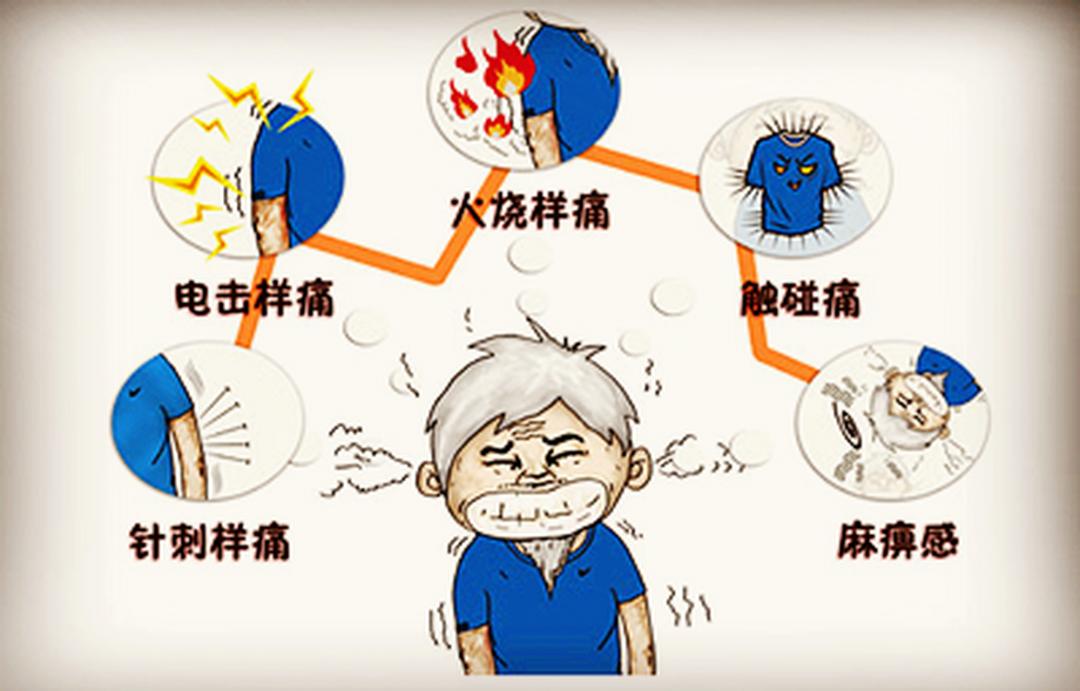

若未及时治疗或病情严重,病毒可能损伤神经,导致带状疱疹后遗神经痛。这一阶段,即使皮疹消退,患者仍可能面临:

持续性疼痛:刺痛、灼烧感,持续数月甚至数年,严重影响睡眠和生活质量。

感觉异常:患处皮肤对触碰、温度变化极度敏感,甚至穿衣摩擦都会引发剧痛。

高危人群:50岁以上、免疫力低下或治疗延迟的患者更易遗留后遗症。

冷空气的“神助攻”:血管一缩,疼痛加倍

更扎心的是,寒冷还会让疼痛更“敏感”。门诊里常有患者说:“医生,我穿厚衣服时,疱疹部位像被冰碴子扎;晚上盖被子热了,又像被火烤!”其实,这是因为冷热交替会刺激神经,让原本就脆弱的神经更加“暴躁”,疼痛感直线上升。

“高危名单”请对号

50岁以上中老年人:免疫力随年龄增长逐渐“退步”,病毒更容易“钻空子”。

慢性病患者:糖尿病、高血压、肿瘤患者,或是长期服用激素、免疫抑制剂的人,身体“防御系统”较弱。

熬夜党、压力族:连续加班、情绪焦虑时,身体就像“漏风的房子”,病毒容易趁虚而入。

秋冬“要风度不要温度”的人:穿得少、冻得发抖,免疫力直线下降。

发现症状请“三步走”

如果身体单侧出现“闪电样刺痛”“灼烧感”,或是皮肤冒出小红点、水疱,千万别自行涂药或忍着,一定要尽快前往公立医院皮肤科就诊!治疗带状疱疹,关键在于“快、准、稳”:

第一步:72小时内黄金治疗期

发病后72小时内是抑制病毒复制的“黄金窗口”。皮肤科医生会根据病情开具抗病毒药物,通过口服或静脉注射快速压制病毒,减少神经损伤风险。

第二步:缓解疼痛“组合拳”

带状疱疹的疼痛可能持续数周,医生会结合患者情况,采用止痛药(如非甾体抗炎药)、神经阻滞治疗(局部注射药物阻断疼痛信号)或物理治疗(如红外线照射)缓解症状。

第三步:预防后遗症是重点

若拖延治疗,病毒可能损伤神经,导致带状疱疹后遗神经痛。医生会通过营养神经药物、针灸或心理干预,帮助患者修复神经功能,降低后遗症概率。

防病秘籍:保暖+疫苗+好心情

吃好睡好,免疫力不“摆烂”:多吃蛋白质(鸡蛋、鱼肉)、维生素(橙子、菠菜),晚上11点前睡觉,给身体“充满电”。

疫苗是“隐形盾牌”:50岁以上人群建议接种重组带状疱疹疫苗,保护率超90%,哪怕曾经得过也能打,预防复发。

情绪稳,病毒“退退退”:压力大时试试深呼吸、散步,或者找朋友吐槽,别让焦虑“压垮”免疫力。

带状疱疹不可怕,但拖延治疗和忽视预防真的很“要命”。张玲主任表示,作为医生,最怕看到患者因为“忍一忍”或“怕麻烦”,把小痛拖成大病。如今正值换季时节,记得给自己多添件衣服,少吃点辛辣,睡个好觉。如果身体发出“警报”,一定要第一时间前往公立医院皮肤专科!毕竟,健康才是最好的“保暖神器”!

预约挂号

预约挂号 出诊信息

出诊信息 科室导航

科室导航 医疗团队

医疗团队 医保政策

医保政策 地址:荆州区荆中路106号

地址:荆州区荆中路106号 健康热线:0716-8569961

健康热线:0716-8569961